Des textes peu connus, de moi en tout cas, de Stefan Zweig. Des articles publiés entre août 1914 et août 1918. Un livre étonnant qui nous montre que le positionnement de l’auteur de La Confusion des sentiments a beaucoup évolué au fil des années de guerre. Dans un premier temps, ce grand humaniste, ce grand Européen, plie devant les exigences du nationalisme et du bellicisme. C’est très progressivement qu’il se ralliera aux idées pacifistes de Romain Rolland, l’un de ses meilleurs amis qui passera la guerre en Suisse – où il se trouvait au moment de la déclaration des hostilités – œuvrant pour la Croix rouge, « au-dessus de la mêlée », selon son expression.

Stefan Zweig a eu 20 ans en 1900. Il a assisté à la Première Guerre mondiale en témoin. Ses livres seront brûlés en 1933. Il s’exilera au Brésil, ne pourra surmonter son désespoir face à la barbarie nazie et il se suicidera après avoir écrit une des plus belles et émouvantes phrases de l’histoire de la littérature : « Je salue tous mes amis ! Puissent-ils voir encore les lueurs de l’aube après la longue nuit ! Moi, je suis trop impatient. Je les précède. » Lui, le Juif agnostique, pour qui le concept d'intégration ne signifiait rien, vu son appartenance à la grande bourgeoisie autrichienne pétrie de culture germanique, française, anglaise, sera effaré et déboussolé par ce qu’il lui arrive à lui et à sa communauté.

Mais il ne voit pas dans l’Allemagne de 1914 un pays agressif. La langue et la culture française, qu’il a servies par amour et par goût, deviennent hostiles à l’ancien lycéen nourri des publications du Mercure de France.

En août 1914, il prône la loyauté de l’Autriche vis-à-vis de l’Allemagne. Il comprend que les plus pacifistes rêvent d’en découdre. Il se sent transformé par ce « monde enfiévré », lui l’internationaliste qui ne jure plus que par le concept de nation.

Comme toutes les personnes de bon sens, il verse une larme sur la pauvre Belgique (la « vaillante petite Belgique », comme on disait en Angleterre) qui n’avait rien demandé et qui subit les horribles exactions de l’armée d’occupation. Mais c’est pour mieux dénoncer – à juste titre, certes – le calvaire de la Pologne, sur laquelle « l’envahisseur russe a pu décharger ses pulsions les plus cruelles ».

En juillet 1917, la lucidité revient : il salue la parution du livre d’Henri Barbusse, Le Feu, qui annonce « peut-être la fraternisation européenne de demain » et qui, « étonnamment », est une œuvre « passionnément pacifiste ». Il salue le point de vue « collectif » qu’a choisi Barbusse pour nous montrer les combattants, autrement dit non pas en observateur au-dessus de la mêlée, ou en Fabrice à Waterloo, mêlé à l’agitation des soldats français et ne comprenant pas grand chose à ce qu’il lui arrive sans d'ailleurs avoir l’occasion de se battre.

En juillet 1918, horrifié par cette guerre, Zweig fait désormais l’éloge du défaitisme. Il se souvient de cette devise de Jean-Jacques Rousseau selon laquelle « le sang d’un seul homme est d’un plus grand prix que la liberté du genre humain ». Après tout, si l’Histoire est écrite par les vainqueurs, « seuls les [sur]vivants créent le monde », certainement pas les millions de morts sacrifiés. Cette guerre a « gommé la clarté de l’esprit et du jugement ». Á l’ivresse de la croyance en la victoire, il préfère une défaite dans la sobriété des sentiments et de la raison.

Paris, Robert Laffont 2018.

Paris, Robert Laffont 2018.

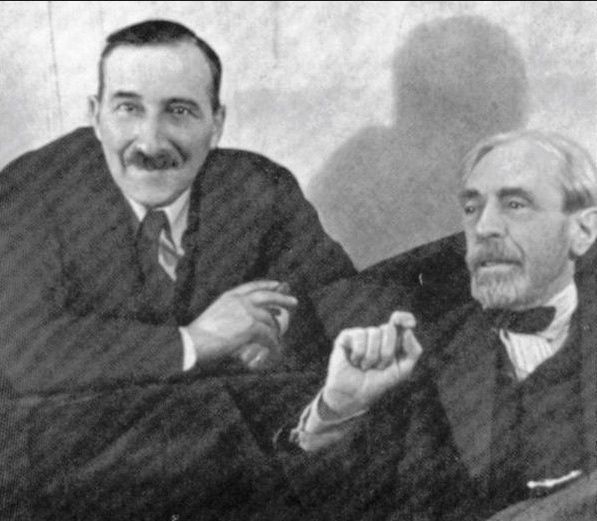

Photo : Zweig et Romain Rolland.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire